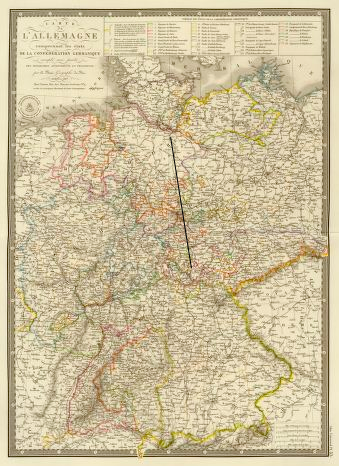

Lunebourg - Arnstadt (1702-1705)

J’étais impatient d’entendre enfin Reinken. Je demandai à voir Monsieur Braun, le Cantor de l’école,.

– Voilà, monsieur le Cantor, je voudrais retourner à Hambourg…

– Écoutez, Bach, je sais que cela est utile à votre formation et je ne vais pas vous le refuser. Mais…

– Je sais que la dernière fois…

– Vous n’avez pas pu tout voir, tout apprendre en une seule fois, c’est normal. Mais je pose une condition. J’ai moi aussi des obligations. Je voudrais donc vous demander de me remplacer à la tête du Chœur de Matines dimanche prochain.

J’étais très ému : c’était la preuve que, alors que j’avais 17 ans, Monsieur Braun me reconnaissait des compétences de chef de chœur et de musicien. Les chanteurs étaient bons, ces premières expériences furent merveilleuses. Quand je dirige un chœur, il devient pour moi comme un instrument qu’il faut savoir faire chanter comme un violon, comme un clavecin, comme un orgue, comme une voix de femme.

Quelques semaines plus tard, j’étais de retour à Hambourg ! J’arrivai un samedi matin et me rendis directement à l’église Sainte Catherine sans passer par chez Jean-Ernest. J’avais du mal à m’habituer aux églises en brique, surtout de cette taille. Je longeai l’immense église Saint Michel, qui paraissait toute neuve à côté de Sainte Catherine. En entrant, je fus frappé par le fait qu’il y avait beaucoup de gens qui étaient là, dans la nef, et semblaient attendre. Ils n’étaient pas en habit de fête. Tout à coup, l’orgue sonna. Je me retournai et je vis cet orgue. C’était féerique. L’œil s’arrêtait d’abord aux tuyaux de l’étage du bas, ceux de la console, qui formaient déjà un grand orgue à eux seuls. Mais, en regardant plus haut, apparaissait au dessus comme un second orgue dont les tuyaux se perdaient dans la pénombre de la haute voûte. De part et d’autre de ces « deux » orgues d’énormes tuyaux de 32 pieds, les plus beaux que j’aie jamais entendus semblaient être les gardiens de cet immense ensemble.

J’écoutai de toutes mes oreilles, si bien que je sursautai quand quelqu’un me tapa sur l’épaule. C’était Jean Ernest.

– Mais que fais-tu là ? tu…

Je lui mis le doigt sur la bouche en lui faisant comprendre qu’il fallait écouter. L’organiste jouait un prélude brillant qui faisait résonner toute l’église. Puis le silence revint.

– Mais… mais je pensais que tu devais arriver ce soir.

– J’ai eu une occasion de venir en voiture à cheval

– Toujours tes relations, sans doute ! Eh bien, il n’y pas que toi qui a des relations. Tu vois tous ces gens. Ils viennent écouter l’orgue en attendant de se réunir pour fixer les prix de je ne sais pas quoi…

– Tu veux dire la réunion de la Bourse…

- Oh ! tu sais toujours tout, toi. Ils veulent imiter ce qui se passe à l’église Sainte Marie de Lübeck, l’église où joue Buxtehude et où les marchands viennent souvent écouter l’orgue. C’est ici, dans cette église, que je fais des connaissances pour trouver des leçons et…

– Bon, eh bien on va monter…

Je fus interrompu par l’orgue : c’était à présent un thème très gai, comme une chanson. Comment pouvait-on oser jouer un tel air dans un pareil lieu ? À ma grande surprise l’organiste le traita comme une fugue. Tout de suite je vis se construire dans ma tête le schéma de ce que devait être cette fugue pourqu’elle soit réussie. Je me disais :

– Si le thème ne revient pas très vite en partie haute après l’entrée des voix, on va s’ennuyer et la fugue sera ratée. Pour le premier divertissement, il faudrait moduler en ré mineur. Je vois une fugue d’environ 64 mesures en trois parties.

Il y eut plus de 100 mesures et ce fut splendide. Le silence revint à nouveau.

– Bon, eh bien on va monter… répétai-je

J’avais aperçu depuis le premier instant en haut de la tribune un escalier qui montait vers ce qui devait être la place de l’organiste. Cet escalier contribuait à donner à l’instrument son aspect aérien. Je voulais absolument monter les marches de cet escalier.

– Mais tu n’es pas fou, c’est Reinken qui est là-haut.

– Et alors, toi, tu es bien un Bach non ? Et puis j’ai un mot de Böhm pour lui. Tu sais, depuis que je suis monté voir Böhm à Lüneboug, je n’ai plus peur de monter dans les orgues.

– Mais tu ne te rends pas compte, Reinken c’est…

– Reste-là si tu veux, moi je monte.

Je montai donc… suivi de mon cousin. À ce moment commencèrent des variations très lentes et très douces sur un thème de choral. Je m’arrêtai au milieu de l’escalier pour ne pas faire de bruit. Il y avait dans ce choral toute la douleur du monde. Le silence revint à nouveau.

Enfin, nous arrivions en haut de l’escalier quand un jeune homme nous arrêta et nous fit signe de partir. À ce moment, sans doute pour se dégourdir les jambes, le maître quitta son banc. J’entendis sa voix :

– Qui sont ces jeunes gens ? J’avais pourtant dit que…

Alors m’apparut cet homme dont je vois encore le visage tant il m’a marqué. Le grand front pâle, les sourcils très minces, hauts au dessus des yeux, une perruque (ou des cheveux ?) sans boucles, le regard inquiet et perdu, faisaient que son air avait quelque chose de féminin. Sans attendre, je donnai le billet de Böhm au jeune homme qui le tendit au Maître. Il le lut distraitement, comme s’il pensait à autre chose. Puis il nous regarda :

– Qu’ils restent, ils peuvent venir voir s’ils veulent.

Je m’approchais: la réalité dépassait tous mes rêves. J’avais devant moi quatre claviers et près de 60 tirettes de jeux, éclairés de part et d’autre par deux chandeliers en argent.

Le maître choisit ses jeux et donna ses instructions à son aide. Alors commença une œuvre que je n’oublierai jamais : les variations sur le choral : « Les flots de Babylone ».

Je pus revoir le Maître plusieurs fois. Il était toujours habillé avec beaucoup de recherche : il me parlait souvent de femmes qui logeaient à un certain endroit et que je pourrais aller voir. Mais je prêtais beaucoup plus attention au fait qu’il me permettait d’essayer « son » instrument, je dis « son », car il jouait sur cet orgue depuis plus de 35 ans. Il est un de ceux grâce à qui j’ai commencé à sentir monter en moi une vocation de compositeur.

Il me faisait comprendre qu’on peut transgresser certaines règles de la musique pourvu que l’on exprime ce qu’on souhaite vraiment exprimer. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à comprendre qu’il n’y avait pas d’un côté la musique d’église et de l’autre la musique de fête de cour ou de salon. La musique forme un tout. La musique est un don de Dieu, don qui nous permet de lui rendre gloire quels que soient le lieu ou la circonstance.

L’hiver se terminait. Pâques allait venir. J’allais terminer mes études à Lünebourg. Et après ? Qu’allais-je faire de ma vie ? J’avais 17 ans. Je n’avais ici que des relations professionnelles, certes parfois sympathiques. Les français commençaient à m’agacer avec leurs manières. J’avais une envie terrible de retrouver les lieux de mon enfance, les collines, les rivières, les forêts. De retrouver aussi la chaleur des réunions de famille, bien que mes parents en seraient à jamais absents.

J’eus à ce propos plusieurs conversations avec Jean-Ernest. Il me disait :

– Écoute, Jean Sébastien, te rends-tu compte de la chance que tu as ? Tu joues de l’orgue comme personne, tu émerveilles tout le monde quand tu prends un violon ou un alto, quand tu te mets au clavecin, quand tu joues de la flûte ou quand tu chantes avec ta belle voix de basse. Böhm t’adore. Reinken t’admire. Que veux-tu de plus ? Si tu restes ici, ta carrière est assurée ! On te demande à la cour de Celle.

– À la cour de Celle, c’est sinistre, ils sont tous vieux : quand le prince et sa femme vont disparaître, qu’est-ce qui va se passer ?

– Eh bien, il y a bien d’autres endroits, d’autres cours, d’autres églises, par ici !

– J’ai bien un rêve, ce serait d’aller à Lübeck, auprès du plus grand de tous, Buxtehude.

– Oui mais il y a ses filles. Il faut se marier à l’une d’elles pour avoir le poste.

– C’est ce qu’on raconte, oui. Et après ? Après tout, ça se fait couramment !

– Mais et… dis donc à propos… et l’Université ?

– Mais il faut de l’argent !

– Tu ne vas pas me dire qu’avec toutes tes relations, les cours de danse, le violon à Celle, les remplacements d’orgue, les extras au Chœur des Matines, tu n’as un peu d’argent devant toi ?

Je souris sans répondre. Puis je dis à mon cousin :

– Oui, j’ai bien pensé faire comme les fils du « panier percé » ou comme Erdmann, aller à l’université ! Mais je veux gagner ma vie vite. Et puis, je ne veux pas m’encombrer la tête de savoirs inutiles. Sans compter des camarades frivoles et bavards qui me feront perdre mon temps ! Tu te rends compte de tout ce que j’ai à apprendre encore…

– Mais tu as déjà la réputation d’être un puits de science et un virtuose. Et puis l’Université en principe, c’est fait pour apprendre !

– Oui, bien sûr, mais je ne sais pas comment te dire : souvent les maîtres m’assomment, j’ai l’impression de savoir ce qu’ils vont m’enseigner avant même qu’ils ne parlent. Pour la théologie, je peux travailler seul : j’ai compris que les textes sacrés de la Bible et de Luther sont un réservoir inépuisable de pensées, de symboles, de chiffres, de mystérieuses correspondances avec la musique. Je voudrais transposer tout cela en tons, en sons, en sonorités, en modulations, en polyphonies où chaque voix exprimerait une facette d’un tout : l’orgue est idéal pour cela. Imagine un peintre qui peindrait son modèle sur le même tableau, de face, de profil, de dos : c’est cela que permet l’orgue et… pas la peinture, jusqu’à nouvel avis !

– Mais tu ne vas pas faire que de l’orgue ! Et le violon, la flûte, le clavecin ? Et le chant bien sûr ? Tu m’as dit toi-même que tu adorerais diriger un chœur et un orchestre de gens doués.

– Tu as raison… Je voudrais faire ça aussi. Mais tu vois, Jean-Ernest, j’ai peur de ne jamais être capable de composer… Jusqu’à maintenant je copie sans arriver à créer une œuvre qui corresponde vraiment à ce que je ressens. D’ailleurs même Reinken ou Böhm, j’ai l’impression qu’ils ne vont pas vraiment au fonds des choses. Je voudrais te faire comprendre… que je sens en moi des forces que je n’arrive pas à libérer.

– Tu es bien sur que ce ne sont pas d’autres forces que tu veux libérer ?

Et il se mit à éclater de rire. Moi aussi.

Si le lecteur a cru en prenant ces souvenirs que j’allais raconter les aventures galantes que j’ai pu vivre pendant ma jeunesse, il sera déçu. Qu’il sache seulement qu’il y a toujours eu en moi les forces auxquelles Jean-Ernest faisait allusion. Luthérien, Thüringien, je n’ai jamais été un ascète mais j’ai toujours considéré que c’est dans le mariage que doit s’accomplir l’amour. Quand je voyais mes cousins qui se mariaient pour la plupart à plus de trente ans, je ne pouvais comprendre comment ils faisaient. Moi, je voulais très vite rechercher une compagne qui partage ma vie. Mais pas question non plus de faire comme ce cousin Jacques de Meiningen qui, marié à 19 ans, et n’ayant pas de quoi nourrir sa femme, l’avait renvoyée chez ses parents et avait été obligé d’entrer comme mousquetaire chez le prince d’Eisenach. Bref avant mon mariage, j’ai fait ce que font tous les jeunes gens de mon âge avec peut-être plus de… mais non, je n’en dirai pas davantage. D’ailleurs il suffit d’écouter mes premières œuvres qui sont un peu tumultueuses, mal construites ou sans âme pour comprendre ce que je veux dire.

Jean-Ernest poursuivit :

– Moi je sais ce que je vais faire, je vais voyager. De toutes façons je vais partir d’ici.

– Ah oui et pourquoi ?

– À cause de ce roi de Suède, Charles XII, qui a commencé à envahir toute l’Allemagne. Il paraît qu’il est encore plus fort que le grand Alexandre !

– Dans ce cas, il faut fuir et éviter les horribles lieux où les soldats se battent, comme du temps de nos pères ! Et tu me conseilles de rester ?

– Tu fais ce que tu veux, mais toi, ce n’est pas la même chose. Tu peux aller apprendre et trouver une place partout, même chez le roi de Suède ! Moi, je crois que je vais aller à Francfort. Après, je ne sais pas, je retournerai peut-être au pays voir ma mère.

– A propos, comment va t’elle, cette chère tante Marthe ?

– Ma mère va bien : elle est toujours à Arnstadt, dans la maison où tu venais autrefois, tu te souviens ? Écoute, j’ai une idée. Tu sais, il paraît qu’ils cherchent un organiste pour l’Église Nouvelle. Avant de décider ce que tu vas faire et comment « libérer » tes forces, comme tu dis, tu devrais peut-être aller la voir, elle t’aime bien, ma mère, tu sais.

Je trouvai que Jean–Ernest avait là une excellente idée. Tante Marthe était un peu comme une mère pour moi. À Arnstadt, je pourrais aussi retrouver Barbara, la deuxième femme de papa : deux mères en somme ! C’était décidé !

Après avoir fait mes adieux à tous ceux que j’avais connu à Lünebourg et à Celle, je décidai donc de retourner dans ma Thüringe natale pendant l’été 1702.

En arrivant à Arnstadt, j’allai voir tante Marthe. Elle vivait toujours dans la belle maison de la boulangère où j’allais quand j’étais petit. Elle y habitait avec sa fille Barbara Catherine qui devait avoir un peu plus de 20 ans et son plus jeune fils, celui à qui, enfant, j’essayais d’apprendre le violon. Le lendemain de mon arrivée j’allai voir où en était l’orgue de la Nouvelle Église. Là, il me fut confirmé qu’effectivement après quatre ans de travaux, il allait bientôt être terminé. Mais cela prendrait encore un an et le poste était déjà attribué à Monsieur Börner, organiste à l’église Notre Dame.

Je fis la connaissance de Jean-Frédéric Wender qui construisait l’orgue. Nous avions des discussions passionnantes et je venais souvent l’aider en lui suggérant divers aménagements. Je me liai d’amitié avec lui. Et je peux dire qu’il suivit certains de mes conseils : en particulier il rajouta à l’orgue deux de mes chers carillons de cloches.

Monsieur Börner venait parfois à la « Nouvelle Église » mais la construction de l’instrument ne paraissait pas beaucoup le passionner : visiblement, il préférait rester à Notre Dame, église plus prestigieuse, où il était organiste en titre. C’était le poste plus que le nouvel instrument qui l’intéressait à la Nouvelle Église. Je me souviens d’un jour où j’essayais l’orgue. Quand je descendis de la tribune, quelle ne fut pas ma surprise de voir Martin Feldhaus, le maire d’Arnstadt.

Il me dit :

– Cher cousin, on m’avait dit que votre jeu était remarquable, mais là je n’en reviens pas. Pourquoi ne pas vous installer ici ? Vous cherchez un poste, non ?

– Mais il y en a encore pour un an de travaux. Et c’est Börner qui doit avoir le poste. Et puis, ce poste ne me permettra pas de vivre correctement.

Il se mit à me tutoyer :

– Mais tu t’occuperais aussi d’apprendre la musique aux jeunes gens de l’école…

– Peut-être mais il faut que je trouve un autre poste en attendant.

– Eh bien ! cherche. Tu es un Bach, tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver. Mais pense à ma proposition, cousin !

Il m’appelait cousin parce qu’il avait épousé, une des sœurs Wedeman. Elles étaient cinq sœurs, les Wedeman, et deux d’entre elles avaient épousé deux frères Bach ! L’un était le cher cousin « Panier percé » et l’autre le cousin Jean-Michel, organiste à Gehren, qui était mort presque le même jour que ma mère. Il laissait une veuve et plusieurs filles orphelines, toutes un peu plus âgées que moi. Après cette mort, elles étaient venues s’installer à Arnstadt.

Mon cousin-maire crut intelligent de me dire :

– Heureusement que tu arrives, cousin : il n’y a plus que des femmes ou presque dans la famille Bach à Arnstadt ! Mais il faut reconnaître qu’elles sont bien aimables et bien belles !

Il me donna aussi des nouvelles d’Eisenach. Le cousin « Panier percé » tenait toujours l’orgue de l’église Saint Georges à Eisenach. Mais les nouvelles n’étaient pas bonnes. Lui et sa femme étaient malades et vieillissants. On cherchait déjà quelqu’un pour le remplacer. Son fils aîné, « le Grand », que j’avais vu à Hambourg, était candidat, ainsi qu’un autre cousin, Jean-Bernard, qui travaillait déjà sur place à la cour d’Eisenach. Moi, je ne voulais pas être candidat : jamais je ne pourrais jouer dans l’église où mon père et ma mère avaient été enterrés. Le glas…

Je décidai d’aller à Eisenach voir ma famille. J’allai d’abord chez le cousin « Panier percé » : bien que faible et pâle, il avait toujours son air malicieux et vif. Il parlait beaucoup de la rénovation en cours de l’orgue de l’Église Saint Georges. Son fils Jean-Michel, qui avait mon âge et avec qui, tout jeune, j’avais poussé les soufflets de cet orgue, était devenu très bon dans l’art de construire les orgues. Nous allions souvent à l’église pour discuter longuement des travaux en cours avec les artisans.

Un jour je pris mon vieux cousin « Panier percé » par le bras, et l’emmenai vers l’église. Il s’appuyait lourdement sur moi. En arrivant dans l’église, je lui dis :

– Cousin, je voudrais vous faire une surprise. Asseyez-vous là et attendez.

Je montai l’escalier de mon enfance et lui jouai quelques premières esquisses que je n’avais jusque là osé faire entendre à personne.

Quand je redescendis, il me dit en souriant sur un ton moqueur :

– Toi, au moins, tu ne peux pas nier que tu as travaillé avec Böhm !

– Mais pensez-vous que j’arriverai un jour… ?

- Sois sans crainte : ce qui est extraordinaire chez toi et que je n’ai jamais entendu chez aucun autre, c’est que chacun de tes essais, si court soit-il, est construit comme une cathédrale.

Il me donnait des conseils, me montrait ses propres ébauches de chorals auxquelles il tenait beaucoup : j’avais l’impression de recueillir ses dernières réflexions, ses dernières idées, son testament de compositeur.

À Eisenach, je retrouvai aussi avec joie mon frère Jean-Jacques qui travaillait toujours chez Monsieur Halle, le successeur de papa. Il commençait à trouver le temps long et son travail pénible et monotone. Il s’était pris de passion pour le hautbois. Je me souviens de soirées passées entre cousins Bach à faire de la musique : il y avait mon frère Jean-Jacques, il y avait le fils du « panier percé » Jean-Michel. Parfois venait un troisième cousin, Jean-Bernard, qui travaillait au « château » à la cour d’Eisenach, un peu comme mon père autrefois. Nous parlions tous trois beaucoup de notre avenir. Jean-Bernard faisait un travail remarquable de compositeur auprès du prince d’Eisenach et j’aimais bien ce qu’il faisait. Il me conseilla d’aller voir son père qui avait un poste important à Erfurt. J’étais d’autant plus tenté d’aller à Erfurt que ma chère sœur Marie Salomé y habitait, désormais sous le nom de Madame Wiegand !

J’allais partir pour Erfurt en Juillet 1702, quand j’appris qu’il y avait un poste à pourvoir à l’église Saint Jacques à Sangerhauser, poste qui comprenait aussi des travaux d’écriture pour la mairie. Je posai bien sûr ma candidature. Je passai une audition devant les notables de la ville. Après l’audition, le maire lui-même vint m’annoncer la nouvelle.

– Monsieur Bach je veux vous annoncer moi-même que tous les votes vous ont été favorables, unanimement…

Je sautai de joie et l’interrompit :

– C’est merveilleux, je vous remercie, Monsieur, quand pourrai-je…

Il prit un air agacé et soudain presque distant :

– Je vous ferai remarquer, Monsieur, que vous m’avez interrompu…

– Pardon, monsieur, mais je…

– Quoi, encore ?

Je restai muet

– Mon jeune ami, je préfère vous le dire tout de suite : vous ne pourrez pas être engagé ici. On nous a fait savoir en haut lieu que le duc Jean-Georges préfère Kobelius, dont le grand père était musicien à cette cour.

– Mais, monsieur, vous avez tous votés, vous êtes tous d’accord. Ne pouvez-vous pas demander au duc de recon-sidérer sa décision ?

– Quel âge avez-vous jeune homme ?

– 17 ans, monsieur

– Vous êtes encore bien jeune, vous avez encore beaucoup à apprendre et… vous n’avez jamais approché le duc.

– Mais j’ai connu à la cour de Celle des princes et même des futurs rois. Je pouvais leur parler, discuter avec eux.

– Eh bien… dans ce cas… retournez à la cour de Celle…

Malgré mes récriminations, il restait calme mais avait l’air gêné. Il laissa un silence, comme s’il réfléchissait…

– Jeune homme, malgré votre impertinence, vous me plaisez car vous avez du caractère. Mais vous me plaisez surtout parce que plus vous êtes terriblement doué. Et je peux vous assurer que si une autre occasion se présente je ferai tout pour que la promesse que nous n’avons pu tenir aujourd’hui soit tenue un jour par notre ville.

Effectivement, plus tard, bien plus tard, la promesse fut tenue… pour un de mes fils.

Je sortis de chez le maire la rage au cœur. Et, comme parfois, comme le jour de mes 15 ans, j’entrai dans une de ces phases d’abattement inexorablement mêlée d’une sensation de lassitude absolue. La vie, le monde, tout me devenait indifférent. Je ne savais plus où aller. Je n’attendais plus que Dieu m’accueille comme il avait accueilli ma mère. Et, comme toujours, cet abattement se mua brutalement en une soif de vie, une volonté de revanche tenace contre les bassesses et les injustices de ce monde.

Dieu était mon refuge, et ici bas il m’avait donné les dons pour lui rendre gloire par la musique. Je devais mériter ces dons. Et puis mon cousin « panier percé », loin de me décourager, m’avait dit que mes premiers essais de variations sur des thèmes de choral étaient intéressants.

Je me décidai donc à aller à Erfurt, pour voir le père de Jean Bernard et par la même occasion rendre visite à ma chère grande sœur Marie Salomé.

Le père de Jean Bernard, Jean Egide Bach, avait un poste important : il était directeur de la musique à Erfurt. Il était né presque le même jour que papa. Il m’accueillit un soir où il recevait des amis. Il me présenta à un certain David Hoffmann, un proche de notre famille, en termes très élogieux. Son fils Jean-Bernard devait lui avoir écrit pour lui raconter nos soirées entre cousins à Eisenach… Je discutai longuement avec Hoffmann. Il me dit qu’il était flûtiste de la garde du prince de Weimar :

– Nous avons beaucoup de chance à Weimar. D’abord le duc Guillaume Ernest est un grand protecteur des arts, et son frère, qui est co-régent, adore la musique. Il a même…

– Ce n’est pas comme le duc qui règne sur Sangerhausen, dis-je en bougonnant.

Hoffmann continua sans vouloir remarquer que je l’avais interrompu :

– …Il a un orchestre et cherche un violoniste.

– Moi je cherche plutôt un poste d’organiste, je pense que c’est plutôt ma voie.

– Mais c’est une coïncidence extraordinaire. Le vieux Effler, vous connaissez ?

– Oui, j’ai entendu parler…

- Eh bien Effler est organiste à Weimar, mais il est fatigué et souvent malade. Il cherche un suppléant. Hoffmann appela mon cousin Jean-Egide pour lui faire part de son idée.

– Cher ami, Que penseriez-vous pour ce jeune homme d’un poste de violon chez le duc Jean Ernest avec en plus le remplacement du vieil Effler quand il ne peut être présent pour cause de malaise ?

Jean-Egide me toisa du regard de l’ancien qui jauge un nouveau. Il sourit en me mettant la main sur l’épaule.

– Ah oui… ! Pour ce jeune homme… ? Sais-tu que mon fils Jean Bernard ne jure que par toi, Jean-Sébastien ? Quant à ce poste, je pense que ça peut-être très bon pour un début, même si le rôle de suppléant n’est pas très sûr ni très agréable… Si tu le veux, j’userai de mon influence sur mes amis de Weimar, jeune cousin.

Je lui racontai ma mésaventure de Sangerhausen :

– Encore un poste qui va me tomber sous le nez ! De toutes façons, je crois avoir une bonne chance pour l’orgue d’Arnstadt mais ce n’est pas avant un an. Si ça marche à Weimar, je peux toujours y aller en attendant.

– Dans ce cas, dis leur bien, avant de te faire engager, que tu attends un autre poste. Il faut rester en bons termes avec les grands de ce monde. On ne sait jamais…

Il me sourit. Je tressaillis : bien que seulement cousin germain de mon père, Jean Egide avait le même sourire.

***

Et c’est comme cela que je trouvai mon premier poste officiel : musicien à la cour de Weimar. Jusqu’au dernier moment, je crus que, comme à Sangerhausen, un autre candidat que moi allait être choisi. Je pris mon poste le 4 mars 1703.

Les cours de Weimar et de Celle étaient très différentes : Celle était une cour finissante mais avec une fantaisie toute française. Weimar était une cour commençante mais avec une grande austérité : le prince Guillaume Ernest avait 38 ans, il était un luthérien d’une grande exigence religieuse et mystique et il accordait beaucoup d’importance à l’orgue et à la musique d’église. Son frère Jean Ernest était fou de musique. Il avait crée un petit orchestre dans lequel j’étais violoniste. On m’avait fourni un bel habit de valet hongrois dont j’étais très fier ! C’est là que je rencontrai pour la première fois Salomo Franck : il collectionnait les pièces de monnaie pour le Prince et écrivait des textes religieux. Mais ce n’est que plus tard qu’il devint mon ami. Jean-Paul Westhoff, lui aussi violoniste de l’orchestre me sidéra en me montrant sa technique des doubles cordes (il jouait sur deux cordes à la fois). Il fut le premier autant que je sache à composer des œuvres pour violon seul. Un soir, je me mis à essayer d’improviser avec cette technique une fugue pour violon seul

Avec l’orchestre, nous jouions en particulier de la musique venue récemment d’Italie et que je découvrais. Mais le poste de violoniste me prenait moins de temps que mes fonctions d’organiste remplaçant d’Effler, pour qui je devais faire en plus des travaux d’écriture.

La première fois que je rencontrai Effler, le climat fut un peu tendu :

– Savez-vous, jeune homme, que je vous connais bien ?

– Ah bon, et pourquoi ?

– D’abord parce que vous êtes un Bach, et que c’est un peu parce que je connais bien votre famille et donc grâce à moi que vous êtes ici. Ensuite… J’ai beaucoup entendu parler de vous.

– Ah oui ?

J’étais convaincu qu’il avait entendu parler de moi en tant qu’interprète et que musicien.

– Figurez-vous que je suis allé l’autre jour à Arnstadt, rendre visite à la veuve de otre défunt cousin, Jean-Michel Bach.

- Je l’ai bien connu car c’est lui qui m’avait succédé à l’orgue de l’église de Gehren. Vous connaissez le village de Gehren ?

– Oui, dis-je un peu irrité du ton un peu obséquieux de Effler, je connais bien l’orgue de Gehren.

– Eh bien cette femme est bien malade. Elle vit à Arnstadt chez sa sœur, la femme du maire, Martin Feldhaus. Ses fille la soignent avec beaucoup de gentillesse. C’est curieux, mais deux d’entre elles ont un prénom commun : Barbara

– Oui, je sais tout cela, monsieur, je viens de passer plusieurs jours à Arnstadt, dans ma famille…

– …Il y avait aussi votre tante Marthe, accompagnée de son plus jeune fils et de sa fille aînée, qui s’appelle aussi Barbara… Barbara quelque chose.

– Catherine.

– Oui, c’est ça. Il y avait quelques autres invités mais vous voyez que la famille Bach était dignement représentée.

– Oui, en effet.

– Eh bien, croyez moi si vous le voulez, mais pendant toute la soirée, ces jeunes filles ont beaucoup parlé de vous. Elles adorent votre compagnie, l’une d’elles surtout.

– Oui, et alors ? dis-je brusquement

– Allons… du calme jeune homme.

– Mais je suis très calme, Monsieur.

Je contenais ma colère. De quel droit ce monsieur s’intéressait-il à ma famille ? De quoi se mêlait ce monsieur ? Pourquoi me parler ainsi de mes cousines ? Je me pris tout à coup à haïr ce monsieur Effler. Il me regarda, comme s’il voulait ajouter quelque chose. Puis, finalement :

– Bon et bien maintenant, si vous le voulez bien, nous allons travailler. Nous avons une lettre à écrire. Prenez note.

Les entrevues suivantes se passèrent beaucoup mieux, mais surtout s’espacèrent. Effler était fréquemment malade si bien que je tenais souvent l’orgue aux offices. Je jouais des œuvres que j’avais copiées et d’autres que je découvrais dans la bibliothèque très fournie d’Effler. Je continuais à composer. Mais quand je composais, les résultats ne me satisfaisaient pas et je jetais tous mes brouillons. Par contre, j’étais plus satisfait de mes improvisations. Quoiqu’il en soit j’étais très apprécié comme organiste. Un jour, après plusieurs mois, je reçus par un messager spécial la proposition de venir essayer officiellement le nouvel orgue de la « Nouvelle Église » d’Arnstadt. Le cousin-maire Martin Feldhaus pensait toujours à sa promesse : il me payait même la location d’un cheval et les frais de logement ! Ma réputation d’organiste s’était étendue à toute la Thüringe et même au-delà. J’étais en quelque sorte à la mode et tout le monde voulait écouter le « virtuose » et ses prouesses. Cela ne me déplaisait pas mais me laissait une impression de manque : je sentais en moi sourdre d’autres mondes.

Je fis mes premiers essais sur l’orgue tout neuf de la « Nouvelle Église » avec ma méthode habituelle : d’abord tester les « poumons » de l’orgue. Les souffleurs se mettaient aux soufflets et moi je tirais tous les jeux de manière à sentir la puissance de l’instrument et à faire le plus de bruit possible. Évidemment ce n’était pas un orgue aussi imposant que ceux de Hambourg : il n’avait que deux claviers et une vingtaine de jeux. Mais il sonnait bien dans cette petite église dont les voûtes renvoyaient bien les sons. Le « bruit » qu’il faisait dans cette petite église était impressionnant. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours senti, en observant attentivement les proportions et les courbures des voûtes d’une église, ce qu’il fallait faire pour qu’un orgue y sonne bien. C’est ce que maintenant ils appellent l’acoustique, je crois. Les jeux de sonorité de l’orgue fabriqués par Wender produisaient des sons merveilleux et leurs combinaisons permettaient d’exprimer une multitude d’effets.

C’est le dimanche suivant qu’eut lieu « mon » concert. Je me souviens que c’était vers le milieu de juillet 1703. Il y avait beaucoup de monde. J’étais tellement absorbé par ce que j’allais jouer que je ne me préoccupai pas de savoir qui étaient tous ces gens. Je me dis simplement que, la « Nouvelle Église » étant pleine à craquer, cela augmenterait encore la qualité de « l’acoustique ». Je commençai à jouer : d’abord des œuvres de mes maîtres allemands, puis je me lançai dans des improvisations.

Jouer de l’orgue provoquait en moi une grande sensation de plénitude : dans ce lieu voué au Seigneur, j’étais seul maître de mon jeu, seul maître de mes choix. Et ce soir-là, ce sentiment était décuplé par la présence du public. Je me sentais en communion avec mon auditoire.

À la sortie, j’eus une surprise extraordinaire : la comtesse Augusta Dorothée était venue en personne assister à mon concert. Elle n’était plus très jeune, peut-être 35 ans, mais avait grande prestance. Elle avait entendu parler de moi par sa cousine de Celle et avait absolument tenu à m’entendre. Je vins la saluer respectueusement.

– Monsieur Bach, dit-elle en français, votre façon de toucher l’orgue est excellente. Si j’en juge par ma cousine de Celle, vous êtes aussi fort bon au clavecin et au violon.

– Madame…

– Venez donc après demain soir au château. Au revoir, monsieur.

Et, précédant ses laquais, elle se dirigea vers son carrosse, suivie des dignitaires de la ville dont le cousin-maire qui n’était pas le dernier à faire des courbettes. Il me regarda avec admiration : la comtesse m’avait adressé la parole. Comment savait-elle que j’étais le seul membre de l’assistance à comprendre le français ?

Mais ce qui me fit le plus plaisir, le soir du concert, fut de voir tant de membres de notre famille, les jeunes, les moins jeunes, les enfants, tous ceux qui l’avait pu étaient venus, parfois d’assez loin. Le cousin-maire nous demanda d’aller chez lui. Il avait bien préparé les choses. Il prit la parole pour confirmer que tout le monde souhaitait à Arnstadt que le prenne le poste d’organiste à la « Nouvelle Église ». Puis nous avons chanté, joué en improvisant des airs à plusieurs voix. Mais tous nous étions gais et joyeux : je me souviens que mes jeunes cousines et en particulier les deux Barbara, Catherine et Maria n’étaient pas à la traîne pour chanter. Je les regardais avec admiration et tendresse, comme des sœurs.

Tout à coup le cousin-maire fit signe d’arrêter les chants et les conversations.

Alors je vis s’avancer vers moi le petit Tobie, le fils de mon grand frère, que j’avais vu naître juste quand j’étais arrivé à Ohrdruf. Il devait avoir 7 ou 8 ans.

Il portait sur ses deux bras tendus un coffret en bois. Derrière lui, côte à côte, apparurent mes deux frères et ma sœur : mon grand frère, Jean-Jacques et Marie Salomé. J’ouvris le coffret : il contenait le recueil que mon père avait fait d’œuvres de la famille Bach. Je pris le petit Tobie dans mes bras et l’embrassai. Mon frère aîné, qui se considérait un peu le chef de famille, prit la parole :

– Jean-Sébastien, au nom de toute la famille, nous te remettons ce coffret. Il contient le témoignage de la pérennité des Bach. Marie Salomé l’avait pieusement gardé jusqu’à ce jour. Elle, Jean-Jacques et moi t’avons choisi pour en être le dépositaire.

Puis il entonnèrent une mélodie de choral harmonisée par mon père. Après quoi, ils vinrent m’embrasser. Je ne pus retenir mes larmes. C’est ce jour-là que nous avons décidé, après toutes les disparitions récentes des Bach de la génération de nos parents, de rétablir la tradition des réunions familiales, chaque année.

Je rentrai à Weimar. J’y annonçai que j’allais prendre le poste à Arnstadt. Je n’eus aucun problème pour expliquer les raisons de ce départ aux responsables de l’orchestre, car, sur les conseils du coudin d’Erfurt Jean-Egide, je l’avais annoncé dès mon arrivée. Par contre avec le vieil Effler, cela fut plus difficile : malgré mes sautes d’humeur, il s’était habitué à moi et surtout à être libéré de nombreuses tâches. Il me dit :

– Si vous pensez qu’un petit orgue d’une église de quartier dans un petit bourg est mieux pour vous que l’orgue de la chapelle de la cour de Weimar, faites comme bon vous semble…

– Mais, monsieur, croyez que je vous regretterai beaucoup et… votre orgue aussi.

Un long silence s’établit entre nous. Puis il partit en jetant ces mots :

– Vous verrez, vous reviendrez ici : Bach vous partez, Jean-Sébastien Bach vous reviendrez…

Début septembre 1703, j’arrivais tout heureux et fier à Arnstadt avec la convocation du cousin-maire afin d’étudier les conditions du contrat. Je profitai d’une voiture à cheval pour faire les 30 kilomètres. J’étais résolu à défendre mes intérêts. À mon arrivée, je fus surpris de voir que mon cousin-maire était entouré de plusieurs personnes : il y avait là le surintendant Olearius, qui devait avoir au moins 65 ou 70 ans. Je le connaissais depuis que j’étais tout petit. Quand mon père nous amenait à Arnstadt : il venait parfois rendre visite à mon oncle et à tante Marthe dans la maison de la boulangère.

Il y avait là les deux organistes des deux autres églises : pour la Grande église, c’était Chistoph Herthum. Lui aussi je le connaissais car il avait succédé au vieux cousin Heinrich et avait épousé une de ses filles. Il était veuf depuis bien longtemps. Apparemment, c’était un veuf heureux. Il travaillait aussi à la cour. Il était le parrain de mon grand frère d’Ohrdruf. L’autre organiste était Börner qui avait renoncé au poste à la Nouvelle Église, le laissant ainsi disponible pour moi. Il avait épousé la fille d’Hertum. Décidément, c’est à croire que pour être organiste, il fallait épouser la fille du précédent ! Cela me rappelait l’histoire de Buxtehude. Il y avait là aussi l’inévitable Heindorff, une « figure » d’Arnstadt : directeur de la musique pour la ville depuis plus de 20 ans, il avait succédé à son père à ce poste, de quoi faire pâlir les Bach ! Il était entouré de différents membres du consistoire, responsables plus particulièrement de la paroisse de la Nouvelle Église. Il y avait là aussi un monsieur qui représentait le comte et qui s’appelait, je crois, Schuld, ce qui veut dire faute et qui semblait bien porter son nom. Ce Schuld vint vers moi, suivi du surintendant Olearius, et je crus voir qu’il faisait signe aux autres de s’écarter. Il me dit comme à voix basse :

– Jeune homme, vous n’avez pas 20 ans et vous accédez à un poste fort important. Vous allez être organiste titulaire de la « Nouvelle Église » avec un orgue tout neuf dont vous aurez la responsabilité. Personne d’autre que vous ne doit l’utiliser que vous, sauf autorisation de Monsieur Olearus notre surintendant, ici présent. Toutefois vous comprendrez qu’une église comme celle-ci avec un si bel instrument se doit d’avoir une musique digne d’elle. Notre petit duché n’est pas bien riche et, bien que ce ne soit pas dans le contrat, je vous demande donc de vous occuper du chant et de la musique toute entière pour cette église.

– Oui, je comprends bien, d’autant plus qu’à Lünebourg, j’ai appris à diriger un chœur et des instruments.

– Oui, oui, …bien sûr, dit-il avec un léger toussotement agacé. C’est pourquoi nous avons décidé d’ajouter à votre traitement annuel 30 thalers que nous prendrons sur l’Hôpital où vous n’aurez pas à intervenir. C’est là tout simplement un artifice comptable que nous avons trouvé.

Je ne comprenais rien à tout ce galimatias, ce que je voulais savoir c’est combien j’allais gagner.

– Et mon salaire ? De combien sera-t-il ?

– Cela dépend si vous considérez…

Mon impatience devait se lire sur mon visage car le maire mon cousin s’était approché avec l’inévitable Heindorff et ils firent un signe des mains, les paumes tournées vers le sol, signifiant qu’il fallait se calmer. J’entendis l’un des deux qui disait à voix basse :

– Laissez-moi lui parler, je sais comment discuter avec ces gens-là.

Je m’adressai au cousin-maire :

– Je vais toucher combien finalement ?

– Veux-tu parler en florins ou en thalers ?

– Peu m’importe, je veux un chiffre !

– Eh bien tu auras en tout chaque année léquivalent de près de 30 000 Francs…

– Mais il n’en est pas question.

Je sentais ma colère monter et je me rappelle même avoir dit à haute voix :

– Si c’est comme ça, je retourne à Weimar. Écoutez… je suis connu partout… le jour de mon concert, j’ai reçu les félicitations de la comtesse et vous avez vu que l’église était pleine à craquer d’auditeurs enthousiastes et vous voudriez que je…

Je criais presque. Tous les regards se tournèrent vers moi. Ces messieurs me demandèrent de sortir de la pièce pour discuter entre eux. Ce fut mon cousin-maire, toujours suivi de l’inévitable Heindorff, qui vint me chercher au bout de quelques minutes et m’annonça :

– Voilà… j’ai… nous avons… fait nos calculs : tu auras 34 956 Francs.

Je n’en revenais pas. Il avait suffi que j’élève la voix… Je fis un large sourire. Le cousin-maire et Heindorff revinrent avec moi vers les autres, ils leur firent un signe et tous se mirent à m’applaudir. J’en oubliais complètement que Schuld m’avait dit de m’occuper de la musique et la chorale de l’église. Je relus rapidement le contrat qui ne parlait que d’orgue et des soins à y apporter. La séance se termina en joyeuse discussion où chacun essayait de trouver qui était cousin de qui. Je me sentais chez moi. Ma voie était tracée comme celle de tant de Bach avant moi. Je serais organiste et… plus tard musicien de cour à Arnstadt. Cinq jours après avait lieu la cérémonie de poignée de main qui scellait notre accord.

Je n’ai su qu’après que le salaire prévu pour moi avait été dès le départ de… 34 956 Francs. N’importe, j’avais appris à discuter salaire.

Au début, je fus profondément heureux : je m’entendais très bien avec les deux autres organistes qui avaient des archives abondantes, ce qui me permettait de découvrir de nombreuses œuvres que je ne connaissais pas. En fait j’étais assez libre de mon temps car mes fonctions ne me prenaient que trois matins par semaine : le dimanche pour le service liturgique, le lundi et le jeudi pour les prières. Je travaillais l’orgue avec passion. Je m’essayais à la composition en particulier en reprenant des schémas de mon cher « panier percé ». J’appris sa mort avec tristesse. Mais je n’étais toujours pas satisfait de ce que je j’écrivais et me réfugiais souvent dans l’improvisation. Mes œuvres n’étaient que la mise bout à bout d’œuvres des autres. Après tout pourquoi écrire ? Je pensais que ce que je faisais ne méritait pas autre chose que d’être des œuvres fugaces !

Au moins une fois par semaine, je me rendais au château pour participer aux fêtes.

La comtesse adorait les concerts et le théâtre. Elle avait une collection de marionnettes et de poupées qui participaient à ces fêtes, ce que je trouvais très amusant. Quelques semaines après mon arrivée, j’eus la surprise de voir et d’entendre au château l’inévitable Heindorff, le directeur de la musique d’Arnstadt, chanter sur scène une musiquette, dont l’auteur était Treiber, le directeur du lycée.

À la fin de la représentation, ils vinrent tous deux vers moi.

– Alors, monsieur l’organiste, êtes-vous satisfait de votre poste ? dit Treiber

– Mais oui, bien sûr, je suis très heureux ici.

L’inévitable Heinsdorff renchérit et faisant semblant de s’adresser à Treiber :

– Oh ça je dois dire que nous avons fait un bon choix. On dit même que des paroissiens de la Grande Église, dont certaines sont fort jeunes et appartiennent au sexe faible, viennent à l’office exprès pour écouter notre virtuose. Il faut dire qu’il sait élever les âmes et rester dans les règles de la liturgie. Il nous apporte juste ce qu’il faut des gens du Nord.

Effectivement, je n’avais pas encore osé à Arnstadt les traits les plus audacieux d’un Böhm ou d’un Reinken. Mais le simple fait qu’Heinsdorff m’en parle me donnait une envie folle de le faire. Je ne supportais pas d’être bridé par quelqu’un d’autre que moi-même dans mon art. Heinsdorff continua en jetant un clin d’œil de connivence à Treiber.

– Dites-moi, jeune homme, savez-vous que toutes ces belles personnes qui viennent vous écouter aimeraient entendre d’autres chants que les cantiques et chorals que vous accompagnez à l’orgue. Elles aimeraient peut-être aussi entendre des chœurs et, pourquoi pas un petit orchestre dans leur église. Nous en avions parlé, d’ailleurs quand nous avons signé votre contrat.

Innocent que j’étais à l’époque ! Je tombai tout de suite dans le panneau !

– Mais ce serait un grand plaisir et un grand honneur pour moi.

Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Treiber sauta sur l’occasion.

– Mais justement, j’ai dans mon lycée quelques jeunes hommes qui chantent et jouent certains instruments, en particulier des instruments à vent. Ces jeunes sont parfois un peu dissipés mais on dirait que la musique a sur eux un pouvoir magique : elle les calme et les apaise. Venez donc me voir un de ces jours et nous allons faire de grandes choses ensemble !

Je ne sais pas pourquoi mais en entendant ces paroles, l’image de Monsieur Herda, le professeur de musique au lycée d’Orhdruf, m’apparut : j’allais être le Monsieur Herda de Arnstadt.La discussion continua en rentrant du château. Pour rentrer chez nous, nous passions devant la Nouvelle Église et traversions la place du village. Il faisait nuit. Depuis que Monsieur de la Selle m’avait appris quelques rudiments d’escrime, j’étais fier de porter une épée.

– Au moins avec vous, nous nous sentons en sécurité ! dit l’inévitable Heinsdorff. Je ne sus jamais s’il était sincère ou s’il avait dit cela par moquerie

J’étais tellement passionné par mon travail et mes décou-vertes à l’orgue que je laissai passer quelque temps avant d’aller voir Treiber. Si bien qu’un jour, où je travaillais à l’église, ce fut lui qui vint me voir. Je me souviens même que c’était un lundi. Il était accompagné de son fils, celui qui composait de la musique pour les pièces de théâtre jouées au château. D’abord je ne m’étais pas rendu compte qu’ils étaient là. Ils montèrent les deux étages jusqu’à la tribune. Le jeune Treiber, un peu hautain, me dit :

– Vous permettez ?

Et il vint s’asseoir près de moi, comme s’il voulait prendre ma place. Je commençai alors une improvisation tonitruante. Le père et le fils durent sentir que c’était pour moi un moyen de canaliser la colère que suscitait en moi leur sans gène. Je pense que mon jeu supprima net son envie de me demander d’essayer l’orgue. Il devait d’ailleurs bien savoir que par contrat cela m’était interdit sans demander à Monsieur Oleanus, le surintendant.

– Bravo me dit Treiber, quelle fougue et quel talent ! Mais dites moi, je vous amené ai là un projet pour l’office de dimanche prochain. Je m’en suis déjà entretenu avec certains membres du consistoire qui voient cela d’un très bon œil. Je pense pour commencer qu’un choral chanté par 8 ou 9 jeunes…

– Il m’en faut douze au minimum, dis-je brusquement. Trois pour chaque voix, et comme il y a quatre voix dans un choral…

– Justement dit le fils Treiber, j’ai amené là un arrangement pour 3 voix.

J’arrivai à contenir mon irritation. Non seulement ce jeune homme voulait s’asseoir à ma place à l’orgue, mais encore il se mêlait de vouloir m’imposer ses compositions.

– Si vous voulez, dis-je d’un ton sec, essayons ce choral pour dimanche. Nous n’avons pas beaucoup de temps.

– Eh bien, dit Monsieur Treiber père, êtes-vous libre cet après-midi ?

Comme convenu, je me rendis donc au lycée l’après-midi pour voir Treiber et faire connaissance avec mes « musiciens ». Je brûlais d’envie de leur apprendre la musique, de leur apporter mon savoir. Je rentrai avec Monsieur Treiber dans la salle où ils avaient été réunis. Le premier contact fut excellent. J’avais l’impression d’avoir la même autorité que Monsieur Herda. J’avais en face de moi une quinzaine d’élèves dont les plus âgés devaient avoir cinq ou six ans de plus que moi. Je leur demandai de chanter quelques chorals ce qu’il firent très bien. Pour les cours suivants, j’écrivis aussi de petits accompagnements au hautbois ou au basson. La première année j’eus beaucoup de chance. Ils firent beaucoup de progrès.

Pendant les vacances d’été 1704 (j’avais 19 ans) c’est à Arnstadt qu’eut lieu cette fête familiale que nous avions décidé de rétablir. J’avais été chargé de son organisation : c’était commode car le cousin-maire pouvait trouver des logements pour chacun. J’eus la joie d’accueillir une vingtaine de membres de la famille Bach auxquels s’étaient joints les femmes, les enfants, les sœurs et cousines. Si bien que nous étions en tout au moins une centaine de personnes. J’avais aussi invité mes élèves choristes et musiciens. Comme la tradition le voulait, nous avons commencé par quelques chorals chantés pieusement tous ensemble. Puis il y eut une minute d’émotion : il faut dire que mon frère Jean-Jacques, avec qui j’avais vécu tant de joies et de drames depuis mon enfance, en avait assez de travailler chez Monsieur Halle le successeur de papa à Eisenach. Il avait décidé de s’enrôler dans la garde du roi de Suède Charles XII. C’est au cours de cette fête que nous devions lui faire nos adieux. J’avais voulu lui réserver une surprise. Je demandai le silence. Je me mis au clavecin.

Puis je dis simplement en regardant mon frère :

« Voici les flatteries de tes amis pour te détourner de ton voyage »

Je me mis au clavecin et jouai un premier morceau. Entre chaque morceau je m’arrêtai pour annoncer le suivant. Cela donna à peu près :

« Voici maintenant la représentation des mésaventures qui peuvent t’arriver à l’étranger »

Puis :

« Voici la lamentation générale de tous tes amis »

Ensuite :

« Voici tous tes amis qui arrivent (parce qu’ils voient que cela ne peut être autrement) et te font leurs adieux »

Enfin :

« Air du postillon et fugue en imitation du postillon »

Tout le monde applaudit mon œuvrette de circonstance. Je ne devais jamais revoir mon frère.

Alors commença la vraie fête : nous chantions des chansons populaires et de plus en plus lestes au fur et à mesure que la bière coulait. Nous improvisions des airs à plusieurs voix sur un même thème mais avec des paroles différentes ce qui faisait rire tout le monde. Il se trouva qu’à un moment je me mis à chanter avec mes trois cousines Fridélène, Maria Barbara, et Barbara Catherine, celles qui étaient venues vivre à Arnstadt, à la suite de la mort de leur père, Jean-Michel Bach, organiste à Gehren. Toutes trois chantaient admirablement. Elles avaient un instant oublié la grave maladie de leur mère, qui était là elle aussi, assise dans un fauteuil. Elles paraissaient heureuses et riaient à perdre haleine en rejetant la tête en arrière. Pour la première fois ce jour-là, en les regardant, je ne les vis plus seulement comme des cousines…

La nuit se termina si tard que je ne me souviens plus bien de ce qui se passa. Ce qui me faisait rire, c’est que toute cette bière bue, j’en profitai de deux façons : en la buvant, mais aussi par ce que j’étais payé en partie grâce à l’impôt local sur la bière !

L’hiver passa. La mère de mes cousines Fridélène, Barbara Catherine et Maria Barbara mourut. Comme moi, elles logeaient maintenant tout près de la Grand’Place, à la Couronne d’Or, la maison de leur oncle, mon cousin-maire d’Arnstadt. À la rentrée du printemps 1705 de nouvelles recrues pour le lycée arrivèrent. Parmi ces élèves il y avait quelques grands gaillards plus âgés que moi qui se présentaient souvent éméchés au lycée et qui tenaient à faire partie de notre chœur. Treiber me demanda de les prendre car ainsi ils seraient au moins surveillés. Je me mettais dans des colères qui les faisaient rire. Je n’ai jamais eu de patience avec les incapables. Je n’ai jamais su avoir que l’autorité de la compétence : c’est la seule qui m’intéresse. Transmettre ce que je sais.

Plus ils ricanaient et plus je m’irritais, criais, tempêtais. L’obsession de perdre mon temps avec eux me saisissait physiquement. Dans ces moments j’avais probablement l’air ridicule. Si bien qu’arriva ce qui devait arriver : parmi les nouveaux, il y avait en particulier un grand bougre qui s’essayait au basson mais ne faisait aucun effort pour s’améliorer. Un jour, n’y tenant plus, je me mis en colère et lui dit :

– Votre basson entre vos mains sonne comme une vieille chèvre.

Il devint blême. Ses amis le calmèrent. La répétition se termina et tout le monde sortit de l’église.

Le soir, je revenais de chez Monsieur Küchenschreiber où j’étais allé avec une de mes cousines, Barbara Catherine.

J’étais fier de la raccompagner. Je portais comme d’habitude mon épée à la ceinture, souvenir de mes leçons d’escrime… Pour l’impressionner et me donner un air d’étudiant, j’avais la pipe à la bouche. La nuit était tombée. Nous traversions la place du marché. Je voyais déjà la petite rue où était notre logement, la Couronne d’Or. Il faisait chaud. J’entendis des bruits de conversation bruyante de jeunes gens assis sur les bancs de pierre de la Grand’Place. Je mis ma pipe dans ma poche et m’approchai. Ma cousine Barbara Catherine était derrière moi. Je reconnus mes élèves à leur voix. J’étais devant l’hôtel de ville. Je vis qu’un des écoliers faisait mine de me suivre. Tout à coup, il vint se planter devant moi et me regarda droit dans les yeux. Puis il dit presque en criant et en s’approchant tout près de mon visage :

– Bach, vous m’avez injurié !

– Mais je n’ai rien dit contre vous.

– Non, mais cet après midi, vous avez injurié mon basson, et comme ce basson m’appartient, c’est… c’est comme si tu m’avais injurié, espèce de… de… chien morveux.

Puis il se précipita sur moi. Surpris, je voulus saisir mon épée mais lui se jeta sur mon bras. Il laissa tomber sa canne. Il cherchait à me prendre mon épée. Nous nous sommes battus. Je ne voyais plus ma cousine : où était-elle ? Cette pensée redoubla ma colère et je réussis à me dégager alors que les autres écoliers tentaient sans conviction de nous séparer. Le garçon était dans un tel état qu’il tomba sur le sol. L’un de ses camarades le releva. Comble de l’outrage, cet élève avait un nom qui finissait par « bach », Meyersbach, ou Gattersbach, je ne sais plus.

Le pauvre garçon voulait se battre. Je le regardai bien en face et lui dis :

– Je veux régler cette affaire demain. Je ne tiens pas à me battre avec vous, ne tenant pas cela pour un honneur.

Je lui dis aussi qu’il méritait une bonne correction pour l’exemple et que je porterais la chose devant le consistoire. Il lâcha l’épée et dit :

– J’ai trouvé un meilleur moyen contre toi.

– Eh bien vous n’avez qu’à chercher.

Je dois reconnaître que quand je me sens dans mon bon droit, je n’aime pas lâcher prise. Ma cousine Barbara Catherine qui était avec moi, me prit par la main et m’incita à partir avec elle, disant qu’on avait quelque chose à faire ensemble.

L’affaire fut montée en épingle. En quinze jours, je fus obligé de comparaître quatre fois devant le tribunal dont une avec ma cousine : j’étais hors de moi car ces messieurs du consistoire nous plaçaient au même niveau, ce vaurien et moi.

Ils me demandèrent même de prouver que, lors de la bagarre, je n’avais pas attaqué le premier. J’eus alors une idée et leur dis :

– Je peux le prouver grâce à ma cousine Bach qui était avec moi, si toutefois le témoignage d’une femme peut être tenu pour suffisant.

La réponse fut :

- Vous auriez pu éviter d’appeler le basson de cet élève « vieille chèvre ». Bien des ennuis proviennent de ce genre de railleries. Cela d’autant plus que vous avez la réputation d’être en mauvais termes avec les élèves.

Je fus sidéré d’entendre leurs remontrances et de les voir faire un lien entre cette histoire et mon travail. Mis ainsi brutalement en cause, je ne me souvenais plus bien des termes de mon contrat et je dis donc sans trop réfléchir :

– Mais mon travail ne concerne que les chœurs et non les pièces musicales.

– C’est faux. Vous devez apporter votre contribution à toutes les parties de la musique.

J’ai dit déjà que je savais garder mon sang froid dans les circonstances exceptionnelles. Je retrouvai soudain mon calme. Je réfléchis rapidement et répondis :

– Je ne m’y refuserais pas s’il y avait un directeur de la musique.

Alors j’entendis cette réponse incroyable, digne de Ponce Pilate.

– On vit dans l’imperfection.

Un membre du consistoire enchaîna alors sur le ton d’un professeur donnant une leçon :

– Vous devriez vous comparer aux écoliers et ne pas leur rendre la vie aussi dure.

En entendant ces paroles, j’eus du mal à me retenir de ne pas sortir de mes gonds. Comment, moi ? Mais je leur demandais un minimum, à mes élèves : ne pas confondre une mesure à trois temps et une mesure à quatre temps, démarrer ensemble, s’arrêter ensemble, ne pas faire des couacs ou des chevrotements avec leurs instruments. Plus que tout, je souhaitais leur transmettre mes connaissances. Mais eux chahutaient sans cesse. Qu’ils ne comprennent pas qu’il fallait travailler me mettait hors de moi. Le temps perdu, toujours ce temps perdu… Quant à me comparer aux écoliers…

Le verdict du consistoire tomba : il jugeait que le dénommé… Meyersbach ou Katenbach (?) et moi avions tous les deux torts : nous recevions un avertissement. J’étais outré. J’étais furieux contre le consistoire, contre les élèves, contre le manque d’intérêt porté à mon art, contre la terre entière : était-ce donc cela le métier de musicien à Arnstadt ? Je traversai alors une nouvelle période de doute et de découragement. La musique, ma musique, cette musique dont Luther lui-même avait dit : "La musique seule mérite d’être célébrée après la parole de Dieu", cette musique, ces chants, ces chorals qui devaient donner à toute communauté luthérienne, son ciment et sa ferveur, quel rôle lui donnaient-ils, eux, ces messieurs du consistoire ? Je ne me sentais plus aucun courage pour essayer d’obtenir quelque chose de ces écoliers braillards qui de plus me rendaient impossible d’aller par les rues en toute sécurité. Je négligeais de plus en plus le chœur et les jeunes musiciens du lycée.

Puis, comme toujours, je sentis à nouveau monter en moi une ardeur nouvelle. J’avais tant à faire et à apprendre ! J’essayais de prier. En me mettant sur cette terre, Dieu m’avait-il donné une mission ? Dans ces instants, je ne m’adressais jamais à Dieu avec des mots seulement. Dans ma tête s’échafaudaient des réponses sous formes de textes et de mélodies de chorals ornés des plus belles harmonies.

Je devais accepter ces vilenies pour pouvoir rendre gloire à Dieu par ma musique. Je travaillais sans relâche pour essayer de transcrire mes idées dans ma musique. Souvent des amis et parfois mes cousines venaient m’écouter. C’est de cette période que datent les premières compositions qui me satisfaisaient assez pour que je les note sur le papier.

Alors j’oubliais les mauvais élèves, les chahuts, le consistoire.

***

Un jour j’entendis un bruit dans l’église. Quelqu’un montait. Je n’aimais pas cela : encore un notable ou un membre du consistoire qui venait me faire des remontrances ! Quelle ne fut pas ma surprise et ma joie de voir en haut de l’escalier apparaître la tête et le bon sourire de mon cousin Jean-Ernest, avec qui j’avais partagé tant de choses, à l’école d’Ohrduf et à Hambourg…

– Comme ça me fait plaisir de te voir ici !

– Et moi donc ! Tu sais que tout le monde te regrette à Hambourg. À chaque fois ou presque que je suis allé voir Reinken, il m’a parlé de toi.

– C’est tante Marthe qui doit être contente d’avoir retrouvé son fils !

– Oui et puis j’ai aussi été content de revoir ma grande sœur et mon petit frère.

– Tu as bien de la chance… Tu sais que Jean-Jacques est parti en Suède ?

– Non, c’est vrai ? Mais dis donc, il semblerait que tu as des problèmes avec tes écoliers.

– Parlons plutôt de toi.

– Eh bien moi, je suis allé à Francfort comme je l’avais dit. Mais j’avais le mal du pays alors je suis rentré ici. À propos tu sais la nouvelle ? L’empereur Léopold est mort.

– Ah bon !

– Comment, tu ne le savais pas ? Léopold est mort, vive Joseph ! Il va y avoir de grandes cérémonies dans toutes les villes d’empire. Et, devine quoi, on dit que le vieux Buxtehude veut à cette occasion éblouir les bourgeois et les notables de Lübeck pour les dimanches de l’Avent, avec ses fameux concerts du soir.

– Si seulement je pouvais y aller ! Je n’ai jamais entendu Buxtehude, c’est mon rêve. Je connais quelques œuvres de lui, mais c’est tout.

– Pauvre Sébastien, toi que j’ai connu si gai ! Tu as les yeux cernés, l’air tourmenté, le regard fatigué, comme sur certains tableaux qui représentent des ermites. Il faut trouver un moyen pour que tu ailles là-bas.

– Mais j’ai mon poste ici, je ne peux pas le quitter. J’ai déjà obtenu que Börner me décharge de mes écoliers et qu’il prenne ceux de son église pour chanter ici. Mais l’orgue ?

– Attends, j’ai une idée. Je viens d’arriver. Je suis né ici. Je suis connu. On sait que je suis un Bach, donc un musicien. Tu vas demander un congé pour aller écouter et voir ces cérémonies de Lübeck. Tu diras que c’est un voyage d’études pour apporter un meilleur service à la Nouvelle Église. Et pendant ce temps-là, je te remplace : en plus, grâce aux fêtes et aux enterrements, j’arriverai sûrement à tirer un peu d’argent dont j’ai grand besoin après mon voyage. Alors on essaie ? Ne reste donc pas songeur, comme ça ! Demande leur un congé et reviens-nous en pleine forme. Je te donnerai des adresses pour Lübeck.

Le soir même j’allais voir le surintendant Olearius. Il accepta de me recevoir. On disait qu’il avait près de 70 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, je fus frappé par le fait qu’il avait les mêmes moustaches que mon père, mais blanches !

– Vous avez demandé à me voir, jeune homme. Vous savez que vous nous causez bien des soucis. Certes, vous avez du talent, mais vous n’avez aucun don pour l’enseignement.

– Mais monsieur, ils ne veulent rien apprendre…

– Ne m’interrompez pas, vous créez une ambiance détestable et d’ailleurs…

Je ne l’écoutais plus, je n’avais plus en tête que mon voyage à Lübeck. Je l’entendis terminer son discours par :

– …alors Sébastien… que comptez-vous faire pour que les choses changent ?

– Eh bien, justement… c’est pour cela que je voulais vous voir. D’abord il faudrait un véritable directeur de la musique… Mais… euh… voilà : d’une part je pense qu’il faut que je m’éloigne quelque temps pour que les esprits se calment, d’autre part, je dois encore me perfectionner dans mon art. Justement Jean-Ernest…

– Ah oui, effectivement, j’ai croisé votre cousin. Il est revenu chez nous : comme il est grand maintenant… je l’ai connu tout enfant, savez-vous !

Le vieil homme, comme il le faisait de plus en plus souvent, s’attendrissait sur le passé.

– Il est toujours aussi aimable, votre jeune cousin : vous voyez qu’on peut être Bach et avoir bon caractère, dit-il en souriant et en me regardant, la tête légèrement penchée et les mains jointes sur sa table.

– Monsieur Oléarius, Jean-Ernest m’a dit que, pour l’avènement de l’empereur Joseph, des œuvres musicales vont être crées à Lübeck par Buxtehude, le plus grand des musiciens actuels. Je voudrais y aller. Je m’éloignerai ainsi quelques temps. Là-bas, je pourrai savoir comment évolue la musique et, à mon retour, je pourrai faire profiter notre communauté de mes nouvelles connaissances.

– Oui, effectivement, de grandes fêtes s’annoncent et nous n’en verrons rien ici. Et nous devons maintenir notre rang… Votre idée est intéressante…

Je saisis l’occasion pour essayer d’enlever sa décision.

– Si vous le voulez bien, Jean Ernest me remplacera à l’orgue et pour les élèves, Börner continuera son travail de reprise en mains avec les lycéens.

– Combien de temps pensez-vous être absent ?

– Plusieurs semaines, car le voyage est long.

Le surintendant semblait perdu dans ses pensées. Puis, comme s’il sortait brutalement d’un rêve, il me dit :

– Bon…, eh bien…, je vous accorde quatre semaines.

– Mais, monsieur le surintendant, le voyage dure près de deux semaines. Je ne pourrai qu’aller et revenir.

– Débrouillez-vous mon garçon…

– Voilà, monsieur le Cantor, je voudrais retourner à Hambourg…

– Écoutez, Bach, je sais que cela est utile à votre formation et je ne vais pas vous le refuser. Mais…

– Je sais que la dernière fois…

– Vous n’avez pas pu tout voir, tout apprendre en une seule fois, c’est normal. Mais je pose une condition. J’ai moi aussi des obligations. Je voudrais donc vous demander de me remplacer à la tête du Chœur de Matines dimanche prochain.

J’étais très ému : c’était la preuve que, alors que j’avais 17 ans, Monsieur Braun me reconnaissait des compétences de chef de chœur et de musicien. Les chanteurs étaient bons, ces premières expériences furent merveilleuses. Quand je dirige un chœur, il devient pour moi comme un instrument qu’il faut savoir faire chanter comme un violon, comme un clavecin, comme un orgue, comme une voix de femme.

Quelques semaines plus tard, j’étais de retour à Hambourg ! J’arrivai un samedi matin et me rendis directement à l’église Sainte Catherine sans passer par chez Jean-Ernest. J’avais du mal à m’habituer aux églises en brique, surtout de cette taille. Je longeai l’immense église Saint Michel, qui paraissait toute neuve à côté de Sainte Catherine. En entrant, je fus frappé par le fait qu’il y avait beaucoup de gens qui étaient là, dans la nef, et semblaient attendre. Ils n’étaient pas en habit de fête. Tout à coup, l’orgue sonna. Je me retournai et je vis cet orgue. C’était féerique. L’œil s’arrêtait d’abord aux tuyaux de l’étage du bas, ceux de la console, qui formaient déjà un grand orgue à eux seuls. Mais, en regardant plus haut, apparaissait au dessus comme un second orgue dont les tuyaux se perdaient dans la pénombre de la haute voûte. De part et d’autre de ces « deux » orgues d’énormes tuyaux de 32 pieds, les plus beaux que j’aie jamais entendus semblaient être les gardiens de cet immense ensemble.

J’écoutai de toutes mes oreilles, si bien que je sursautai quand quelqu’un me tapa sur l’épaule. C’était Jean Ernest.

– Mais que fais-tu là ? tu…

Je lui mis le doigt sur la bouche en lui faisant comprendre qu’il fallait écouter. L’organiste jouait un prélude brillant qui faisait résonner toute l’église. Puis le silence revint.

– Mais… mais je pensais que tu devais arriver ce soir.

– J’ai eu une occasion de venir en voiture à cheval

– Toujours tes relations, sans doute ! Eh bien, il n’y pas que toi qui a des relations. Tu vois tous ces gens. Ils viennent écouter l’orgue en attendant de se réunir pour fixer les prix de je ne sais pas quoi…

– Tu veux dire la réunion de la Bourse…

- Oh ! tu sais toujours tout, toi. Ils veulent imiter ce qui se passe à l’église Sainte Marie de Lübeck, l’église où joue Buxtehude et où les marchands viennent souvent écouter l’orgue. C’est ici, dans cette église, que je fais des connaissances pour trouver des leçons et…

– Bon, eh bien on va monter…

Je fus interrompu par l’orgue : c’était à présent un thème très gai, comme une chanson. Comment pouvait-on oser jouer un tel air dans un pareil lieu ? À ma grande surprise l’organiste le traita comme une fugue. Tout de suite je vis se construire dans ma tête le schéma de ce que devait être cette fugue pourqu’elle soit réussie. Je me disais :

– Si le thème ne revient pas très vite en partie haute après l’entrée des voix, on va s’ennuyer et la fugue sera ratée. Pour le premier divertissement, il faudrait moduler en ré mineur. Je vois une fugue d’environ 64 mesures en trois parties.

Il y eut plus de 100 mesures et ce fut splendide. Le silence revint à nouveau.

– Bon, eh bien on va monter… répétai-je

J’avais aperçu depuis le premier instant en haut de la tribune un escalier qui montait vers ce qui devait être la place de l’organiste. Cet escalier contribuait à donner à l’instrument son aspect aérien. Je voulais absolument monter les marches de cet escalier.

– Mais tu n’es pas fou, c’est Reinken qui est là-haut.

– Et alors, toi, tu es bien un Bach non ? Et puis j’ai un mot de Böhm pour lui. Tu sais, depuis que je suis monté voir Böhm à Lüneboug, je n’ai plus peur de monter dans les orgues.

– Mais tu ne te rends pas compte, Reinken c’est…

– Reste-là si tu veux, moi je monte.

Je montai donc… suivi de mon cousin. À ce moment commencèrent des variations très lentes et très douces sur un thème de choral. Je m’arrêtai au milieu de l’escalier pour ne pas faire de bruit. Il y avait dans ce choral toute la douleur du monde. Le silence revint à nouveau.

Enfin, nous arrivions en haut de l’escalier quand un jeune homme nous arrêta et nous fit signe de partir. À ce moment, sans doute pour se dégourdir les jambes, le maître quitta son banc. J’entendis sa voix :

– Qui sont ces jeunes gens ? J’avais pourtant dit que…

Alors m’apparut cet homme dont je vois encore le visage tant il m’a marqué. Le grand front pâle, les sourcils très minces, hauts au dessus des yeux, une perruque (ou des cheveux ?) sans boucles, le regard inquiet et perdu, faisaient que son air avait quelque chose de féminin. Sans attendre, je donnai le billet de Böhm au jeune homme qui le tendit au Maître. Il le lut distraitement, comme s’il pensait à autre chose. Puis il nous regarda :

– Qu’ils restent, ils peuvent venir voir s’ils veulent.

Je m’approchais: la réalité dépassait tous mes rêves. J’avais devant moi quatre claviers et près de 60 tirettes de jeux, éclairés de part et d’autre par deux chandeliers en argent.

Le maître choisit ses jeux et donna ses instructions à son aide. Alors commença une œuvre que je n’oublierai jamais : les variations sur le choral : « Les flots de Babylone ».

Je pus revoir le Maître plusieurs fois. Il était toujours habillé avec beaucoup de recherche : il me parlait souvent de femmes qui logeaient à un certain endroit et que je pourrais aller voir. Mais je prêtais beaucoup plus attention au fait qu’il me permettait d’essayer « son » instrument, je dis « son », car il jouait sur cet orgue depuis plus de 35 ans. Il est un de ceux grâce à qui j’ai commencé à sentir monter en moi une vocation de compositeur.

Il me faisait comprendre qu’on peut transgresser certaines règles de la musique pourvu que l’on exprime ce qu’on souhaite vraiment exprimer. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à comprendre qu’il n’y avait pas d’un côté la musique d’église et de l’autre la musique de fête de cour ou de salon. La musique forme un tout. La musique est un don de Dieu, don qui nous permet de lui rendre gloire quels que soient le lieu ou la circonstance.

L’hiver se terminait. Pâques allait venir. J’allais terminer mes études à Lünebourg. Et après ? Qu’allais-je faire de ma vie ? J’avais 17 ans. Je n’avais ici que des relations professionnelles, certes parfois sympathiques. Les français commençaient à m’agacer avec leurs manières. J’avais une envie terrible de retrouver les lieux de mon enfance, les collines, les rivières, les forêts. De retrouver aussi la chaleur des réunions de famille, bien que mes parents en seraient à jamais absents.

J’eus à ce propos plusieurs conversations avec Jean-Ernest. Il me disait :

– Écoute, Jean Sébastien, te rends-tu compte de la chance que tu as ? Tu joues de l’orgue comme personne, tu émerveilles tout le monde quand tu prends un violon ou un alto, quand tu te mets au clavecin, quand tu joues de la flûte ou quand tu chantes avec ta belle voix de basse. Böhm t’adore. Reinken t’admire. Que veux-tu de plus ? Si tu restes ici, ta carrière est assurée ! On te demande à la cour de Celle.

– À la cour de Celle, c’est sinistre, ils sont tous vieux : quand le prince et sa femme vont disparaître, qu’est-ce qui va se passer ?

– Eh bien, il y a bien d’autres endroits, d’autres cours, d’autres églises, par ici !

– J’ai bien un rêve, ce serait d’aller à Lübeck, auprès du plus grand de tous, Buxtehude.

– Oui mais il y a ses filles. Il faut se marier à l’une d’elles pour avoir le poste.

– C’est ce qu’on raconte, oui. Et après ? Après tout, ça se fait couramment !

– Mais et… dis donc à propos… et l’Université ?

– Mais il faut de l’argent !

– Tu ne vas pas me dire qu’avec toutes tes relations, les cours de danse, le violon à Celle, les remplacements d’orgue, les extras au Chœur des Matines, tu n’as un peu d’argent devant toi ?

Je souris sans répondre. Puis je dis à mon cousin :

– Oui, j’ai bien pensé faire comme les fils du « panier percé » ou comme Erdmann, aller à l’université ! Mais je veux gagner ma vie vite. Et puis, je ne veux pas m’encombrer la tête de savoirs inutiles. Sans compter des camarades frivoles et bavards qui me feront perdre mon temps ! Tu te rends compte de tout ce que j’ai à apprendre encore…

– Mais tu as déjà la réputation d’être un puits de science et un virtuose. Et puis l’Université en principe, c’est fait pour apprendre !

– Oui, bien sûr, mais je ne sais pas comment te dire : souvent les maîtres m’assomment, j’ai l’impression de savoir ce qu’ils vont m’enseigner avant même qu’ils ne parlent. Pour la théologie, je peux travailler seul : j’ai compris que les textes sacrés de la Bible et de Luther sont un réservoir inépuisable de pensées, de symboles, de chiffres, de mystérieuses correspondances avec la musique. Je voudrais transposer tout cela en tons, en sons, en sonorités, en modulations, en polyphonies où chaque voix exprimerait une facette d’un tout : l’orgue est idéal pour cela. Imagine un peintre qui peindrait son modèle sur le même tableau, de face, de profil, de dos : c’est cela que permet l’orgue et… pas la peinture, jusqu’à nouvel avis !

– Mais tu ne vas pas faire que de l’orgue ! Et le violon, la flûte, le clavecin ? Et le chant bien sûr ? Tu m’as dit toi-même que tu adorerais diriger un chœur et un orchestre de gens doués.

– Tu as raison… Je voudrais faire ça aussi. Mais tu vois, Jean-Ernest, j’ai peur de ne jamais être capable de composer… Jusqu’à maintenant je copie sans arriver à créer une œuvre qui corresponde vraiment à ce que je ressens. D’ailleurs même Reinken ou Böhm, j’ai l’impression qu’ils ne vont pas vraiment au fonds des choses. Je voudrais te faire comprendre… que je sens en moi des forces que je n’arrive pas à libérer.

– Tu es bien sur que ce ne sont pas d’autres forces que tu veux libérer ?

Et il se mit à éclater de rire. Moi aussi.

Si le lecteur a cru en prenant ces souvenirs que j’allais raconter les aventures galantes que j’ai pu vivre pendant ma jeunesse, il sera déçu. Qu’il sache seulement qu’il y a toujours eu en moi les forces auxquelles Jean-Ernest faisait allusion. Luthérien, Thüringien, je n’ai jamais été un ascète mais j’ai toujours considéré que c’est dans le mariage que doit s’accomplir l’amour. Quand je voyais mes cousins qui se mariaient pour la plupart à plus de trente ans, je ne pouvais comprendre comment ils faisaient. Moi, je voulais très vite rechercher une compagne qui partage ma vie. Mais pas question non plus de faire comme ce cousin Jacques de Meiningen qui, marié à 19 ans, et n’ayant pas de quoi nourrir sa femme, l’avait renvoyée chez ses parents et avait été obligé d’entrer comme mousquetaire chez le prince d’Eisenach. Bref avant mon mariage, j’ai fait ce que font tous les jeunes gens de mon âge avec peut-être plus de… mais non, je n’en dirai pas davantage. D’ailleurs il suffit d’écouter mes premières œuvres qui sont un peu tumultueuses, mal construites ou sans âme pour comprendre ce que je veux dire.

Jean-Ernest poursuivit :

– Moi je sais ce que je vais faire, je vais voyager. De toutes façons je vais partir d’ici.

– Ah oui et pourquoi ?

– À cause de ce roi de Suède, Charles XII, qui a commencé à envahir toute l’Allemagne. Il paraît qu’il est encore plus fort que le grand Alexandre !

– Dans ce cas, il faut fuir et éviter les horribles lieux où les soldats se battent, comme du temps de nos pères ! Et tu me conseilles de rester ?

– Tu fais ce que tu veux, mais toi, ce n’est pas la même chose. Tu peux aller apprendre et trouver une place partout, même chez le roi de Suède ! Moi, je crois que je vais aller à Francfort. Après, je ne sais pas, je retournerai peut-être au pays voir ma mère.

– A propos, comment va t’elle, cette chère tante Marthe ?

– Ma mère va bien : elle est toujours à Arnstadt, dans la maison où tu venais autrefois, tu te souviens ? Écoute, j’ai une idée. Tu sais, il paraît qu’ils cherchent un organiste pour l’Église Nouvelle. Avant de décider ce que tu vas faire et comment « libérer » tes forces, comme tu dis, tu devrais peut-être aller la voir, elle t’aime bien, ma mère, tu sais.

Je trouvai que Jean–Ernest avait là une excellente idée. Tante Marthe était un peu comme une mère pour moi. À Arnstadt, je pourrais aussi retrouver Barbara, la deuxième femme de papa : deux mères en somme ! C’était décidé !

Après avoir fait mes adieux à tous ceux que j’avais connu à Lünebourg et à Celle, je décidai donc de retourner dans ma Thüringe natale pendant l’été 1702.

En arrivant à Arnstadt, j’allai voir tante Marthe. Elle vivait toujours dans la belle maison de la boulangère où j’allais quand j’étais petit. Elle y habitait avec sa fille Barbara Catherine qui devait avoir un peu plus de 20 ans et son plus jeune fils, celui à qui, enfant, j’essayais d’apprendre le violon. Le lendemain de mon arrivée j’allai voir où en était l’orgue de la Nouvelle Église. Là, il me fut confirmé qu’effectivement après quatre ans de travaux, il allait bientôt être terminé. Mais cela prendrait encore un an et le poste était déjà attribué à Monsieur Börner, organiste à l’église Notre Dame.

Je fis la connaissance de Jean-Frédéric Wender qui construisait l’orgue. Nous avions des discussions passionnantes et je venais souvent l’aider en lui suggérant divers aménagements. Je me liai d’amitié avec lui. Et je peux dire qu’il suivit certains de mes conseils : en particulier il rajouta à l’orgue deux de mes chers carillons de cloches.

Monsieur Börner venait parfois à la « Nouvelle Église » mais la construction de l’instrument ne paraissait pas beaucoup le passionner : visiblement, il préférait rester à Notre Dame, église plus prestigieuse, où il était organiste en titre. C’était le poste plus que le nouvel instrument qui l’intéressait à la Nouvelle Église. Je me souviens d’un jour où j’essayais l’orgue. Quand je descendis de la tribune, quelle ne fut pas ma surprise de voir Martin Feldhaus, le maire d’Arnstadt.

Il me dit :

– Cher cousin, on m’avait dit que votre jeu était remarquable, mais là je n’en reviens pas. Pourquoi ne pas vous installer ici ? Vous cherchez un poste, non ?

– Mais il y en a encore pour un an de travaux. Et c’est Börner qui doit avoir le poste. Et puis, ce poste ne me permettra pas de vivre correctement.

Il se mit à me tutoyer :

– Mais tu t’occuperais aussi d’apprendre la musique aux jeunes gens de l’école…

– Peut-être mais il faut que je trouve un autre poste en attendant.

– Eh bien ! cherche. Tu es un Bach, tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver. Mais pense à ma proposition, cousin !

Il m’appelait cousin parce qu’il avait épousé, une des sœurs Wedeman. Elles étaient cinq sœurs, les Wedeman, et deux d’entre elles avaient épousé deux frères Bach ! L’un était le cher cousin « Panier percé » et l’autre le cousin Jean-Michel, organiste à Gehren, qui était mort presque le même jour que ma mère. Il laissait une veuve et plusieurs filles orphelines, toutes un peu plus âgées que moi. Après cette mort, elles étaient venues s’installer à Arnstadt.

Mon cousin-maire crut intelligent de me dire :

– Heureusement que tu arrives, cousin : il n’y a plus que des femmes ou presque dans la famille Bach à Arnstadt ! Mais il faut reconnaître qu’elles sont bien aimables et bien belles !